কোনো কোনো ফটোগ্রাফ দেখার সাথে সাথে তা এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয়, ছবিতে কী/ কী কী আছে, কিংবা কী বক্তব্য আছে তা বোঝার আগেই। সবুজ রঙের ঝোপের ওপর গোলাপী রঙের টয়লেট টিসুর টুকরা ফেলে রাখলে প্রথমত তা চোখকে টানবেই। জিনিসটি বুঝে ওঠার পর আকর্ষণ না-ও থাকতে পারে। আমার কাছে এই প্রাথমিক আকর্ষণটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। কারণ দর্শককে আমার ছবির দিকে টেনে আনতেই হবে । আমার ছবি দর্শককে না টানতে পারলে ছবির ভেতরে কী আছে, তার মূল্যায়ন হবে কীভাবে।

যে সমস্ত বিষয় ছবির ভিজুয়াল আকর্ষণ তৈরি করে:

১) অভাবনীয় বিষয়বস্তু

ছবির মূল বিষয়বস্তুটি দর্শকের কাছে কতটা গুরুত্ব বহন করে, বিষয়বস্তুকে অন্যান্য এলিমেন্ট থেকে সহজে আলাদা করা যায় কি-না, বিষয়বস্তু এমন কিছু যা সচরাচর দেখা যায় না অথবা ঐ অবস্থায় চাইলেই পাওয়া যায় না, এসব বিষয় ভিজুয়াল আকর্ষণের পেছনে কাজ করে।

বিষয়বস্তু/এলিমেন্টসমূহের পারস্পারিক অবস্থান (মুখোমুখি, পাশাপাশি, কোনাকুনি, গোলাকৃতি, সারিবদ্ধ, একের ভেতর অন্যটি), পারস্পারিক মাপ (বড় হতে ছোট, ছোট থেকে বড়) ইত্যাদি ছবির ভিজুয়াল আকর্ষণের কারণ হয়ে থাকে।

অভাবনীয় বিষয়বস্তু: যা চাইলেই পাওয়া যায় না

২) রঙ

মূল বিষয়বস্তু এবং ব্যাকগ্রাউন্ড/ফোরগ্রাউন্ডে থাকা অন্যান্য এলিমেন্ট’র রঙ, রঙসমূহ সাজানোর প্রক্রিয়া ছবিকে আকর্ষণীয় করতে পারে। রঙ মনে ইমোশন তৈরি করে।

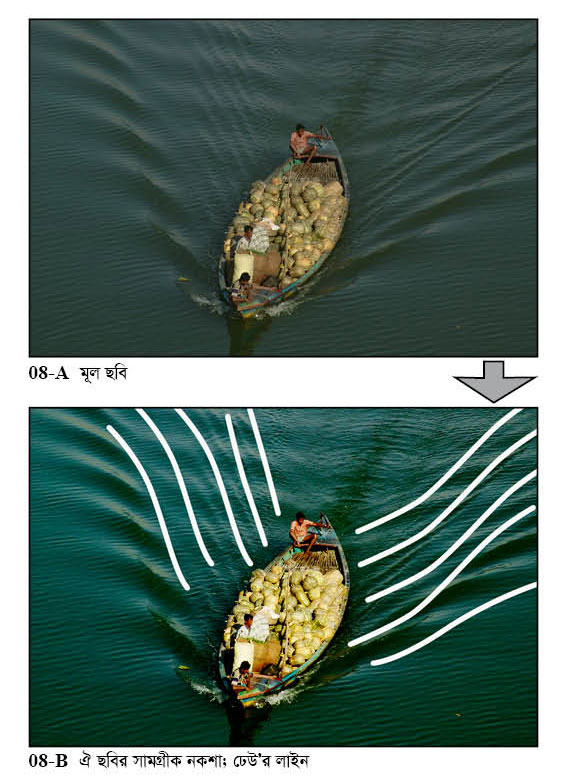

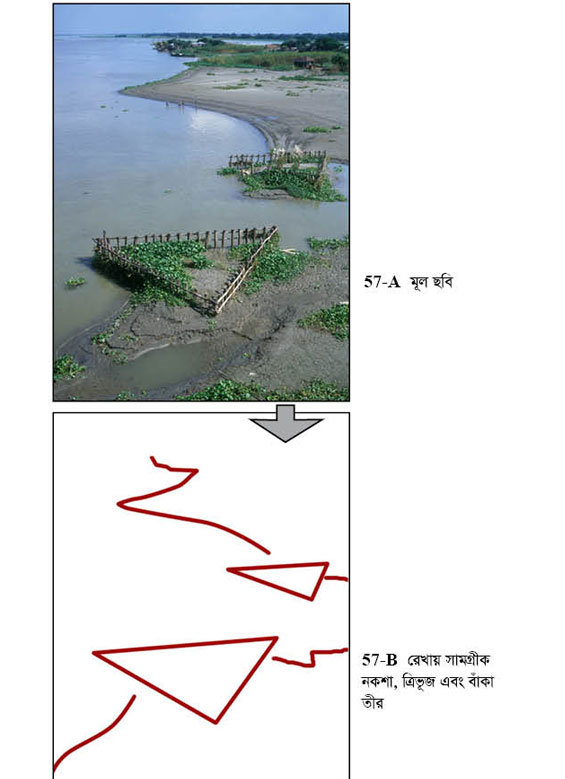

৩) রেখা

বিষয়বস্তুতে বিদ্যমান রেখা / রেখাসমূহ কিংবা বিষয়বস্তু দ্বারা তৈরি হওয়া রেখা / রেখাসমূহ ছবিতে ডিটেইল তৈরি করে, দর্শকের চোখকে আকর্ষণ করে এবং ধরে রাখে।

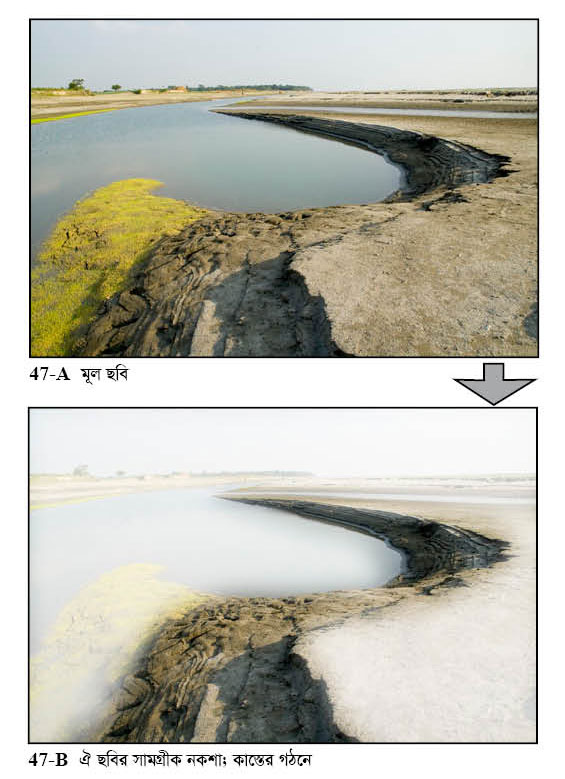

৪) টেক্সচার

বিষয়বস্তুর পায়ে থাকা টেক্সচার আলো-ছায়া, কন্ট্রাস্ট, ফোকাস এবং সঠিক এক্সপোজারের মাধ্যমে দর্শনীয় হয়ে উঠলে তা আকর্ষণ তৈরি করে।

৪) কন্ট্রাস্ট

সাধারণ অর্থে কন্ট্রাস্ট বলতে উজ্জ্বলতা দ্বারা পার্থক্যপুর্ণ হওয়াকে বুঝানো হয়। তবে স্পষ্টতা/অস্পষ্টতা, রঙিন/কম রঙিন, টেক্সচারড/ফ্ল্যাট ইত্যাদির মাধ্যমে যে পার্থক্য রচিত হয়, তা-ও কন্ট্রাস্ট’র অন্তর্গত।

৫) অতি বাস্তব কিংবা অতি অবাস্তব

অতি বাস্তব (দেখে ছবি মনে না হয়ে বাস্তব জিনিসকেই মনে হওয়া) অথবা অতি অবাস্তব (abstract, যা দেখে কাল্পনিক কিছু মনে হয়, বিভ্রান্তি তৈরি করে, অনেকভাবে ভাবার অবকাশ তৈরি হয়)।

৬) ফটোগ্রাফিক ইফেক্ট

ফটোগ্রাফির নানারকম টেকনিক (মশান ব্লার, জুমিং, প্যানিং, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি) ব্যবহার করা হলে ছবিতে অনেক রকম দৃষ্টিনন্দন ইফেক্ট তৈরি হয়।

৭) ফরম এবং শেপ

ফরম এবং শেপ কথা দুটি একই রকম মনে হলেও, ফরম বলতে বাস্তবে দেখার সময় কোনো থ্রিডি জিনিসের গঠনকে বুঝায়, আর শেপ হল- সমতল পৃষ্ঠে টুডি কিংবা থ্রিডি থেকে পাওয়া কোনো আকৃতি যা আউটলাইনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বাস্তবের বল গোল হয়, যা হল বলের ফরম। বলের ছবির আউটলাইনটি একটি সারকেল বা বৃত্ত, এটি হল শেপ। ছবিতে বিষয়বস্তু/এলিমেন্টসমূহের শেপ ছবির ভিজুয়াল আকর্ষণের অন্যতম উপাদান হতে পারে ।

৮) প্যাটার্ন ও পুনরাবৃত্তি

ছবির একই এলিমেন্ট সংখ্যায় বেশি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায়/নিয়মে সাজানো থাকতে পারে। এই নকশা ছবির অন্যতম আকর্ষণ হতে পারে।

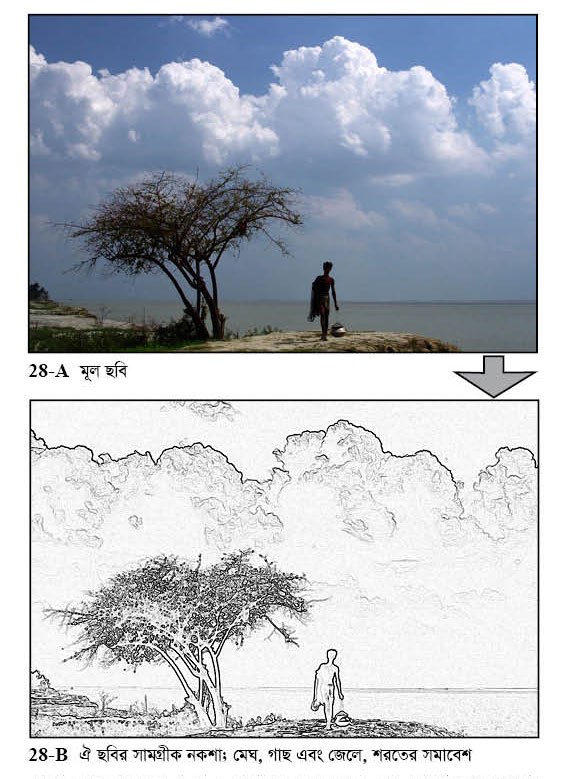

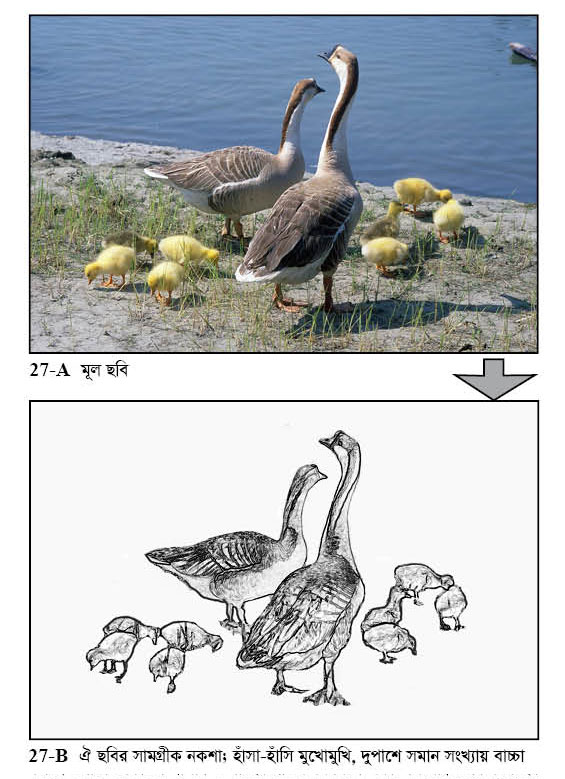

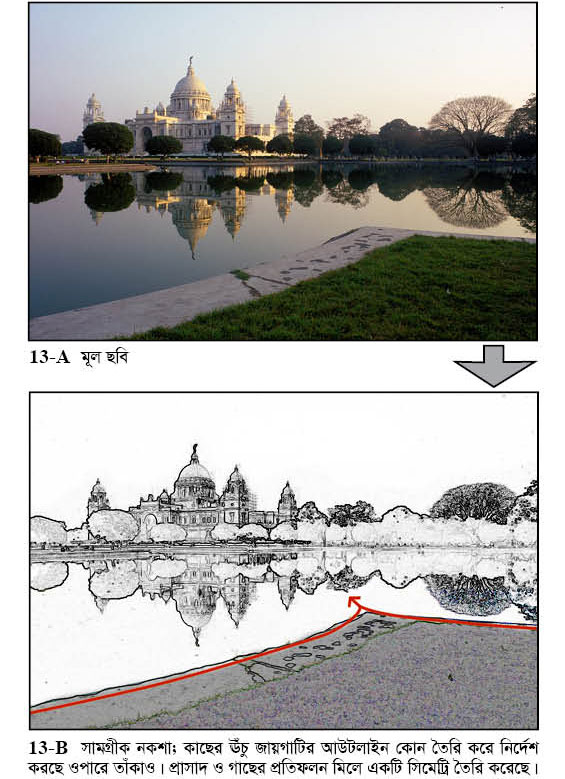

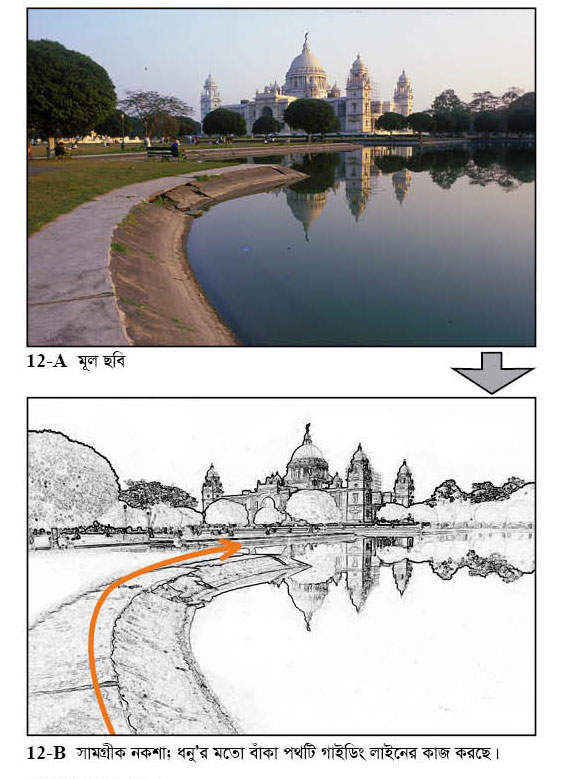

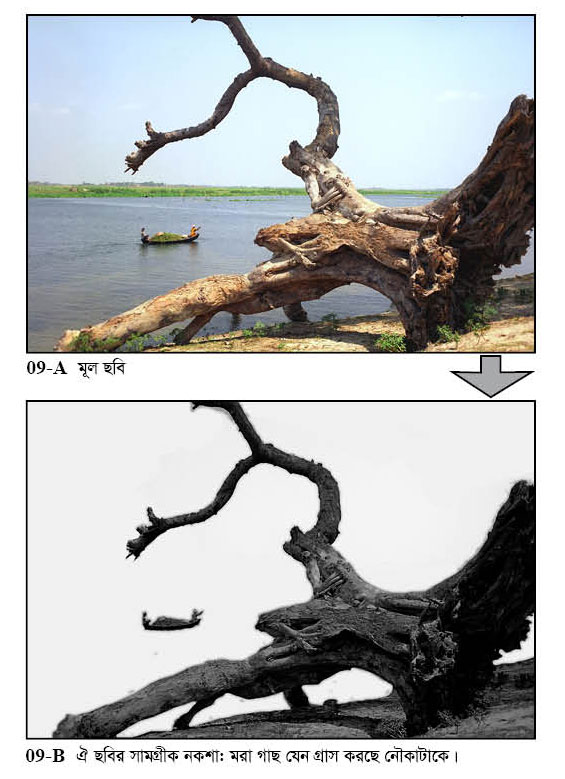

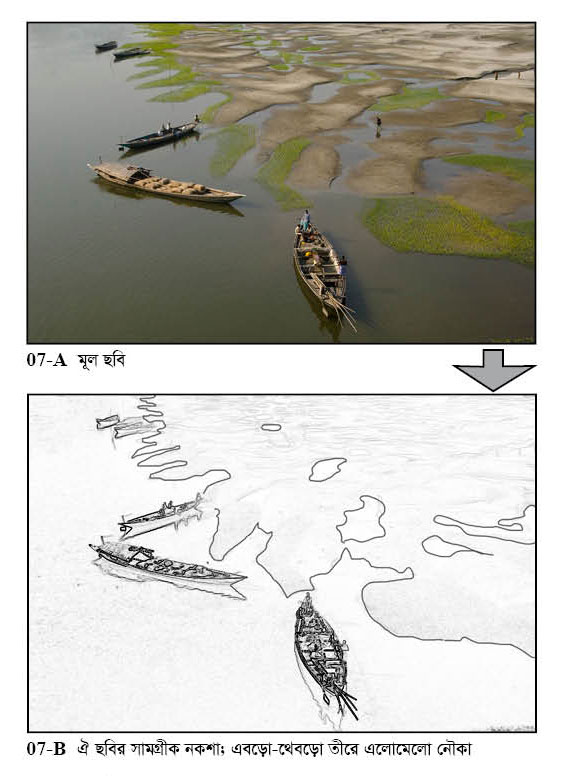

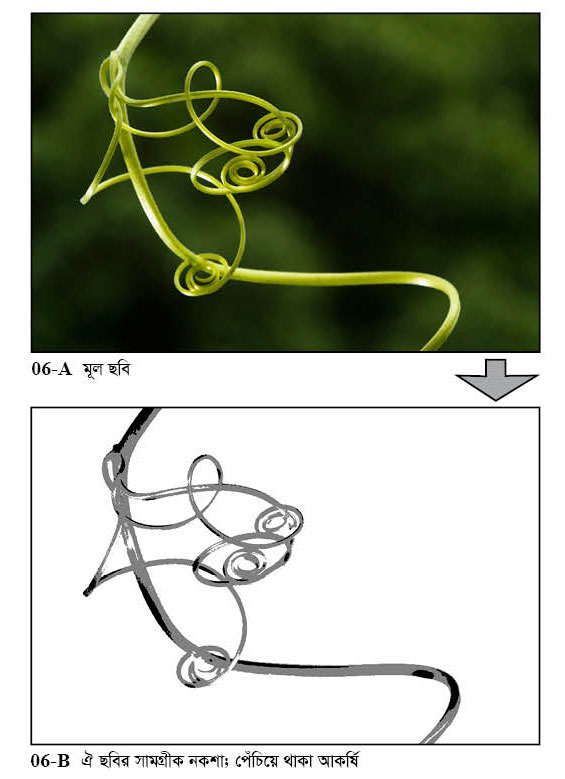

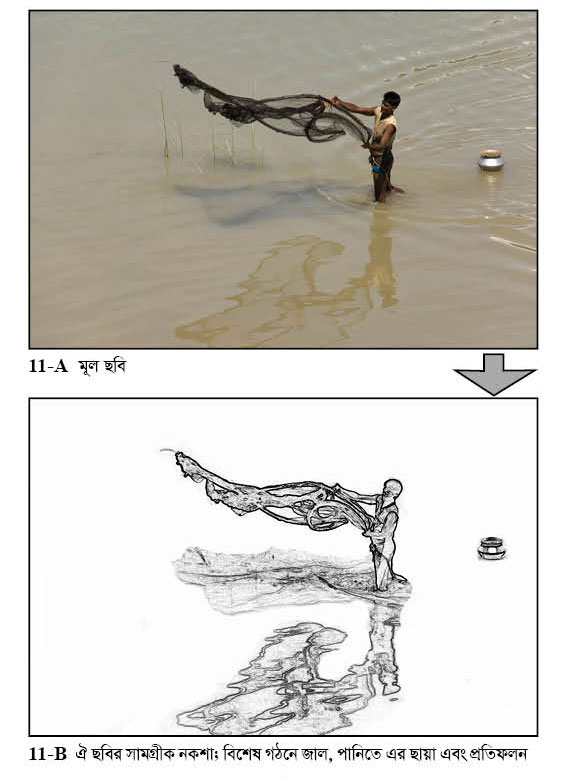

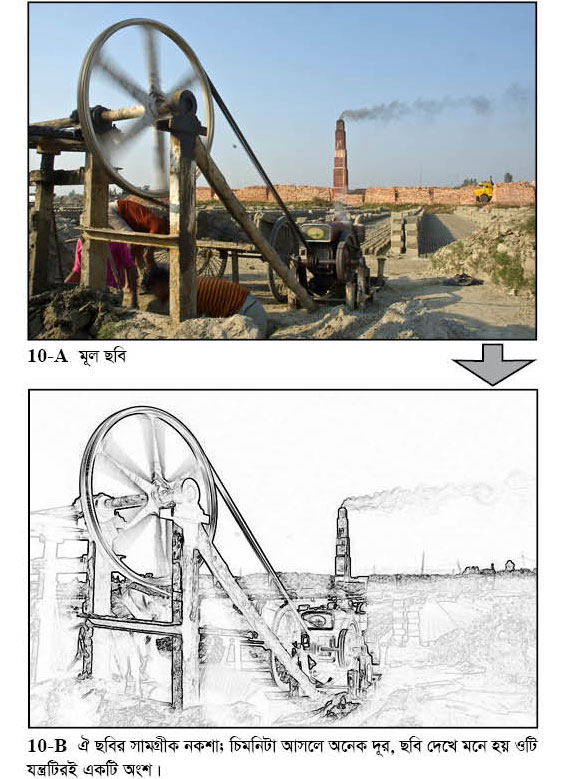

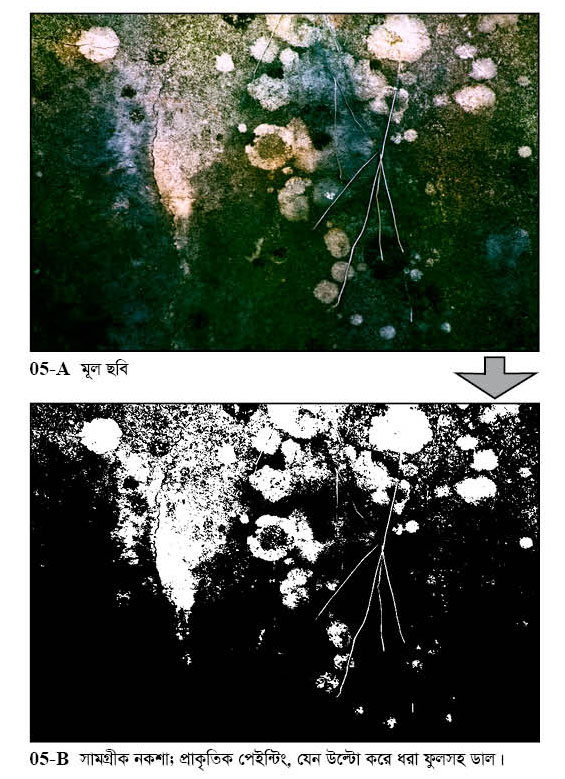

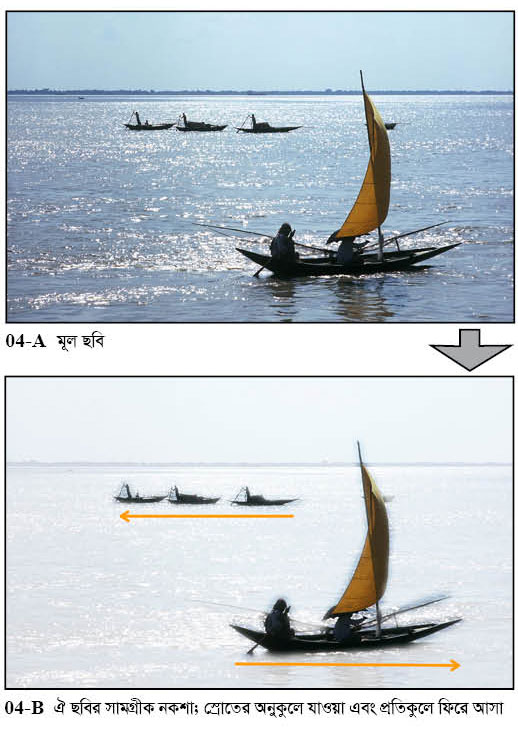

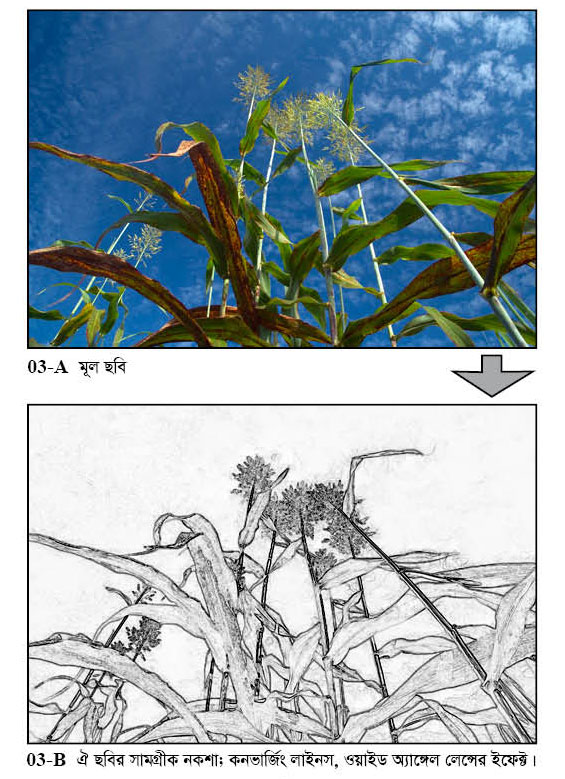

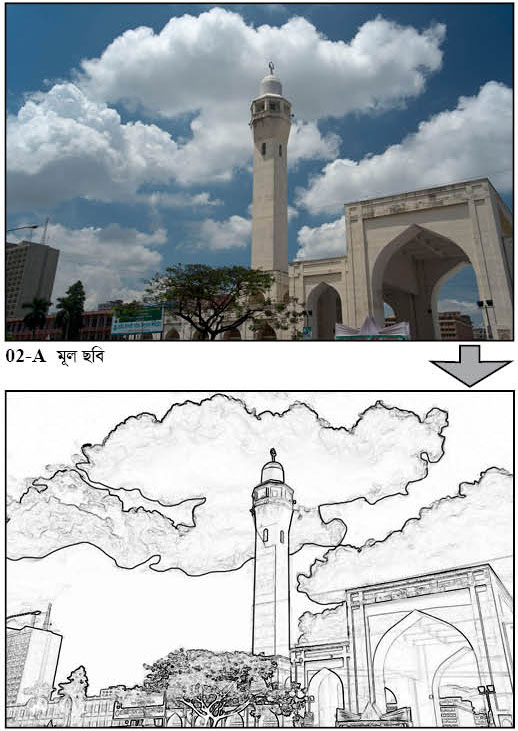

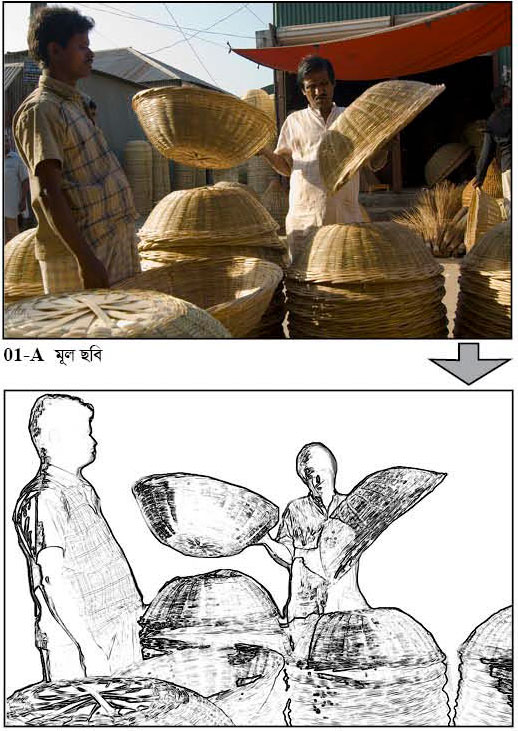

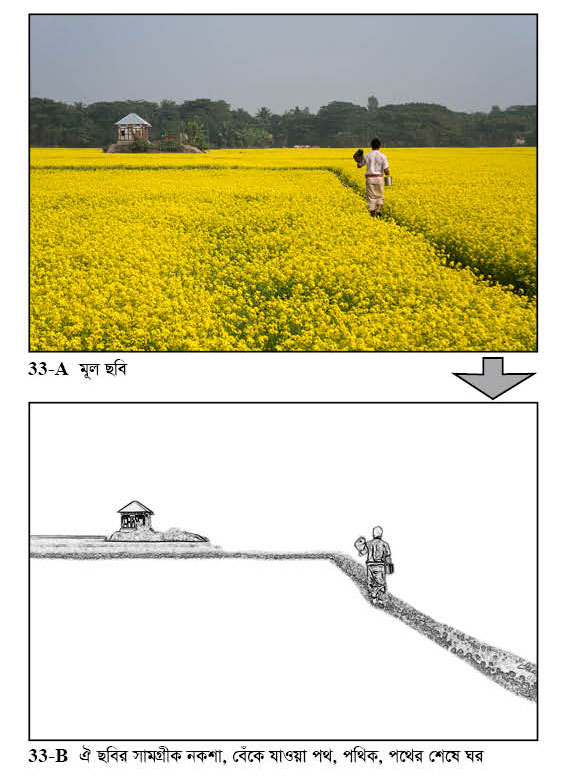

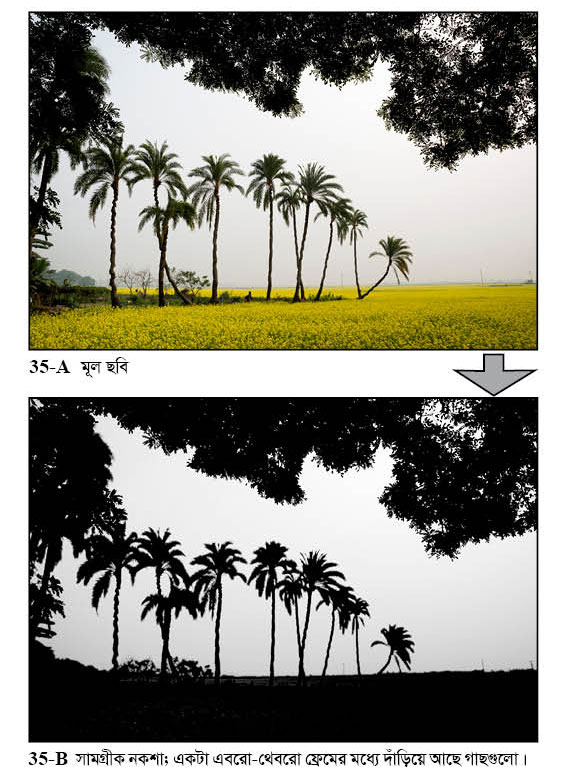

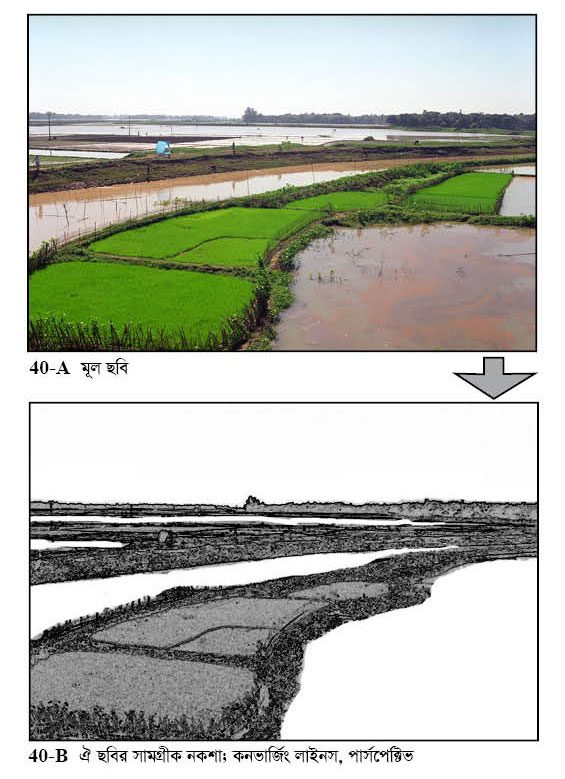

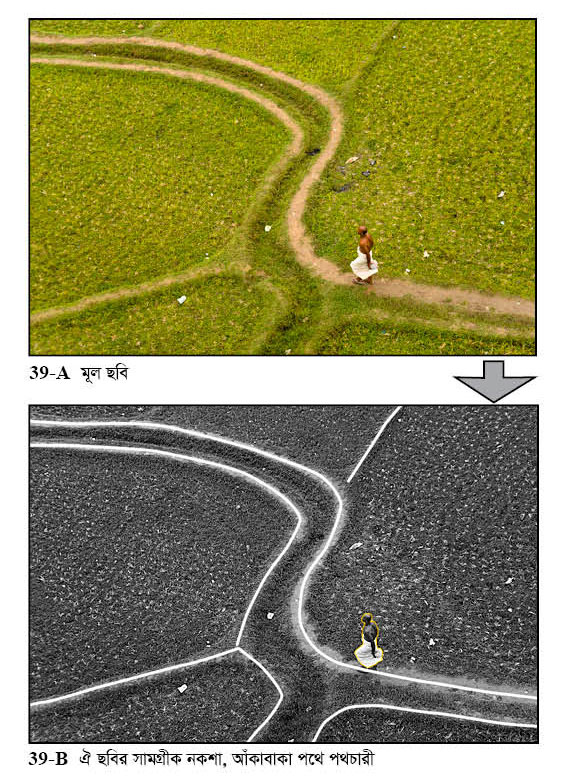

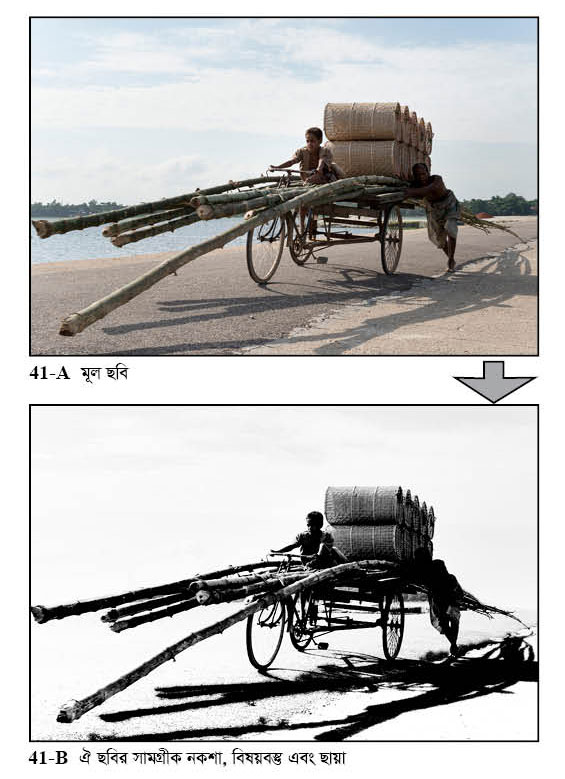

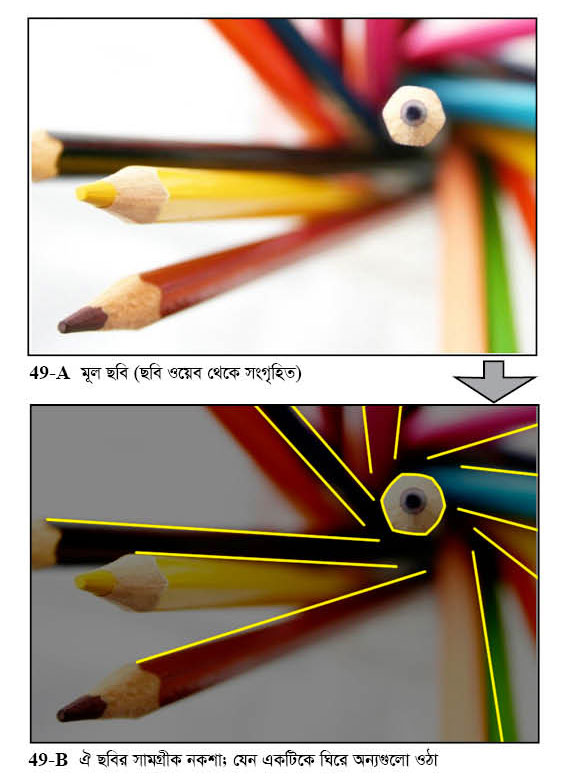

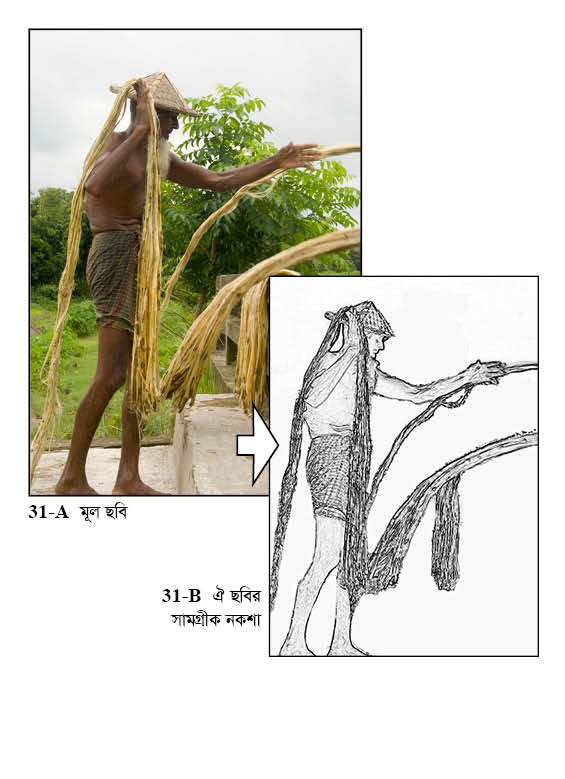

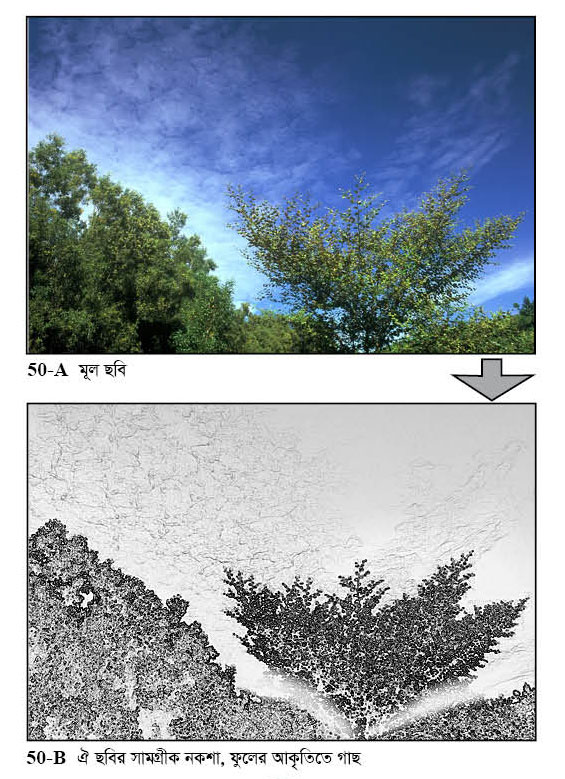

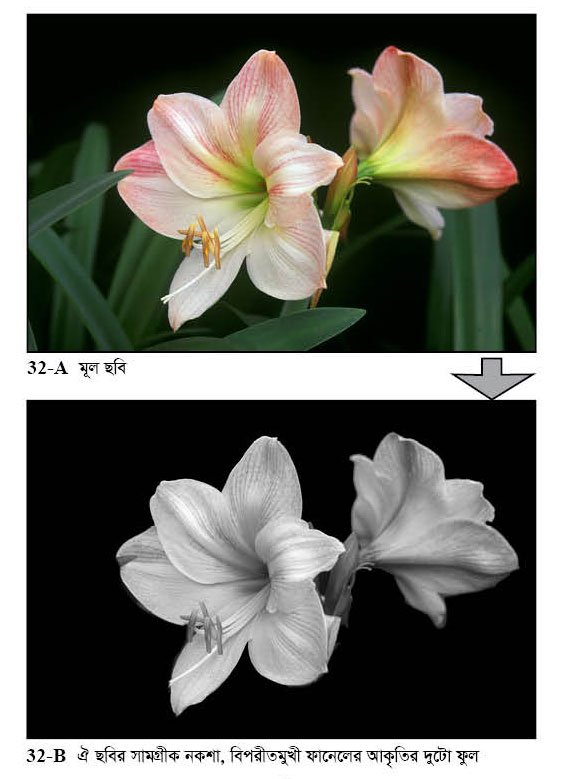

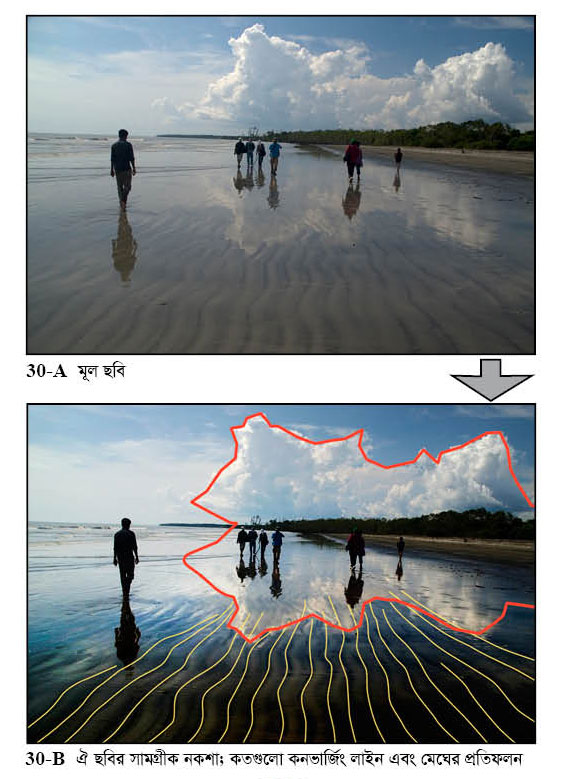

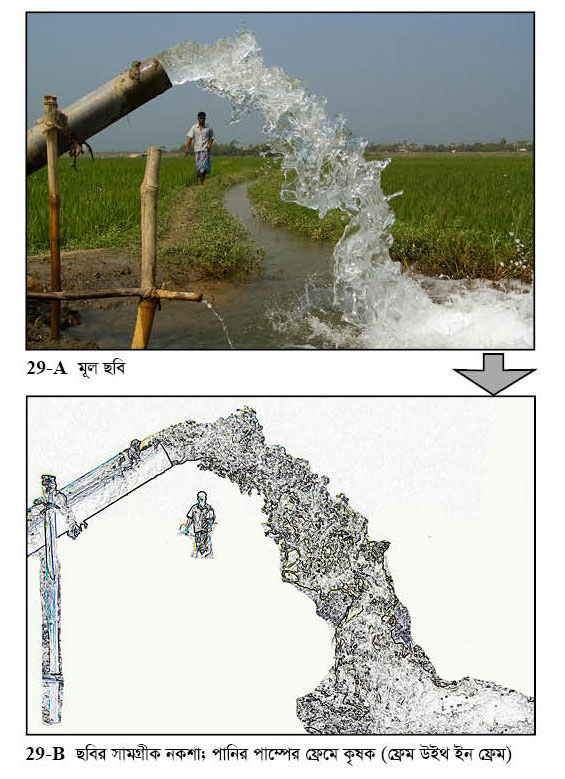

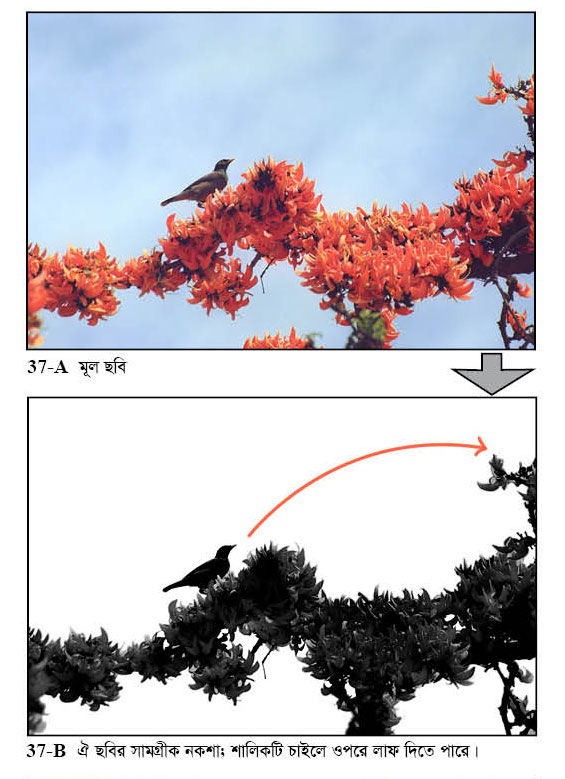

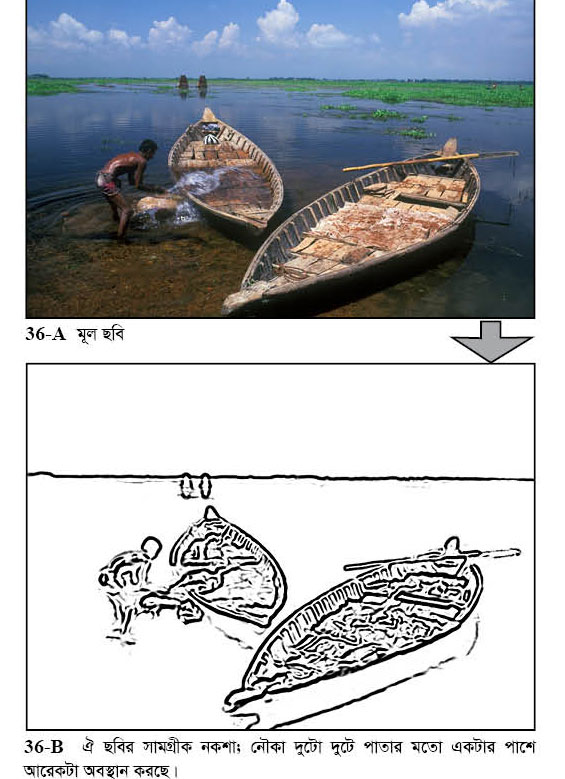

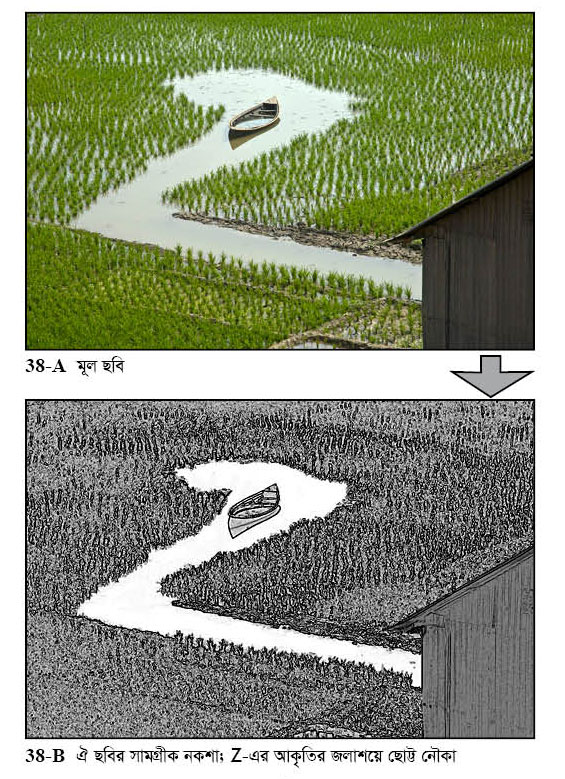

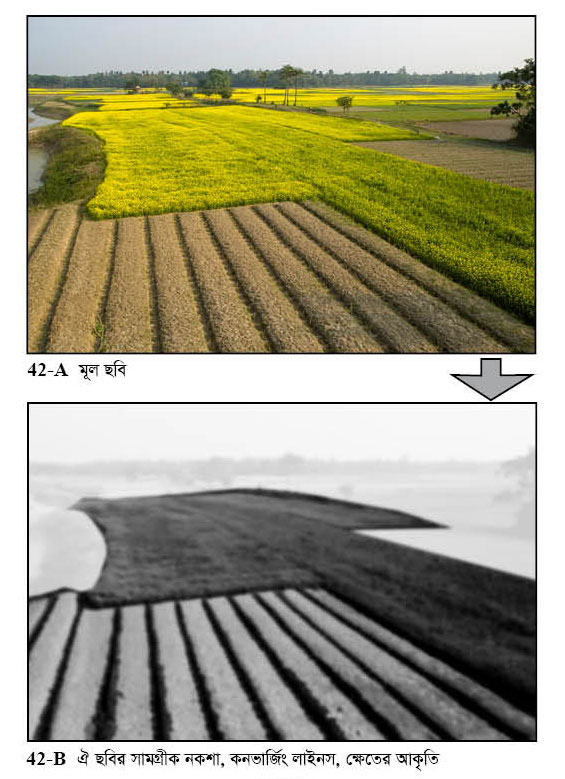

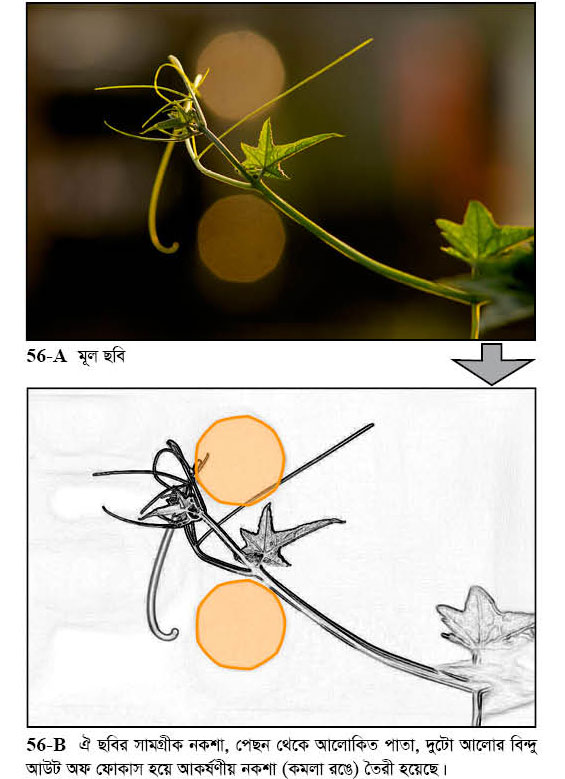

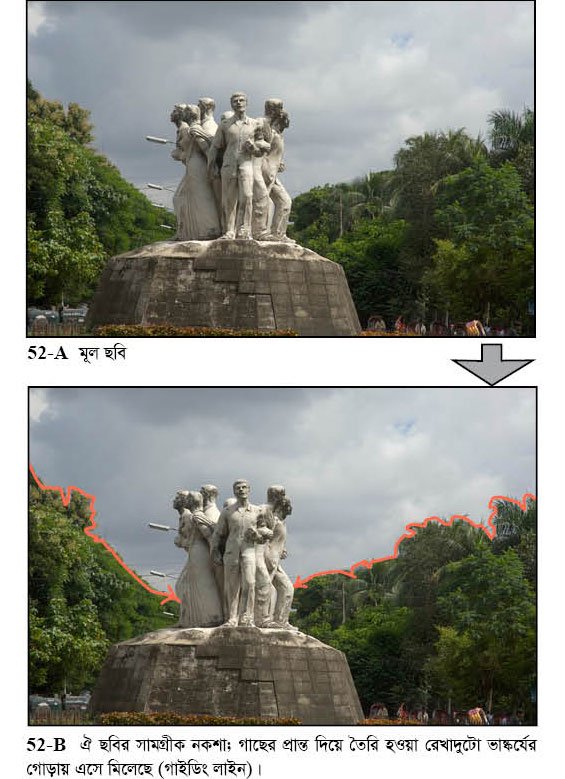

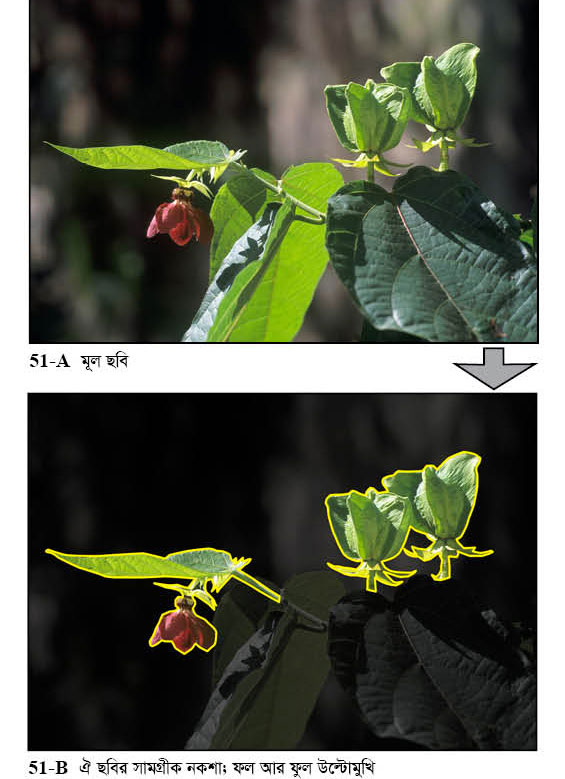

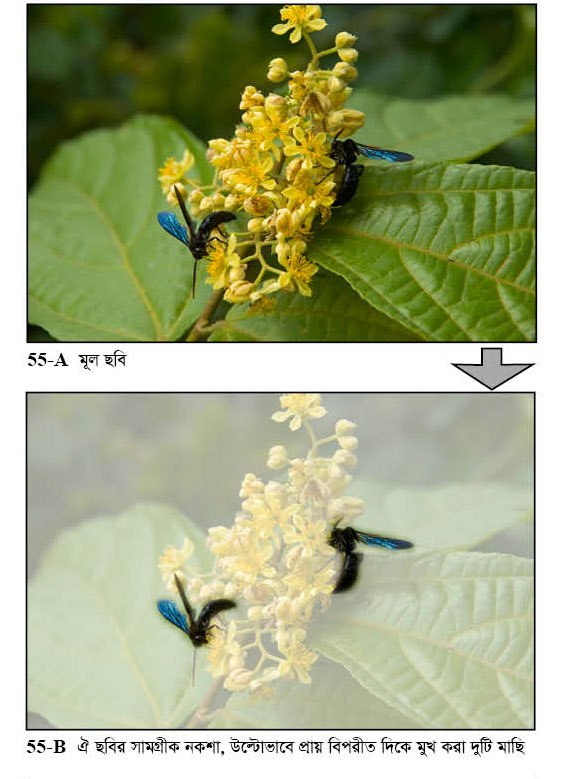

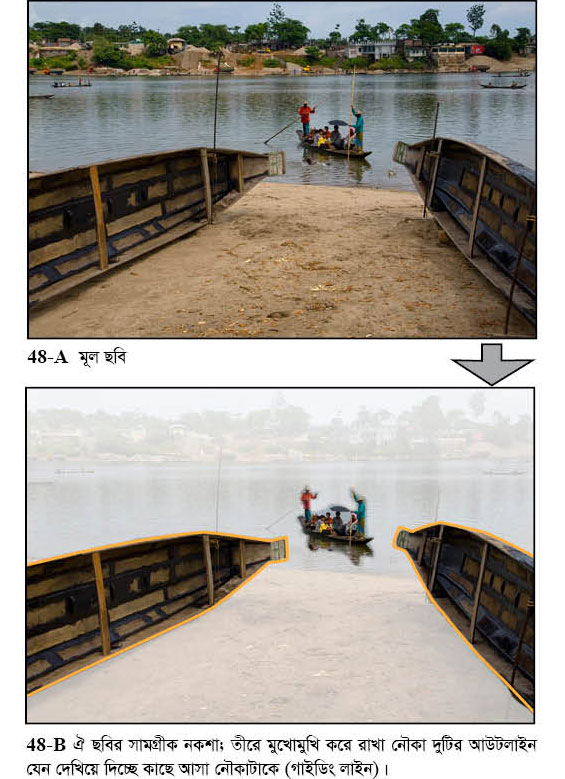

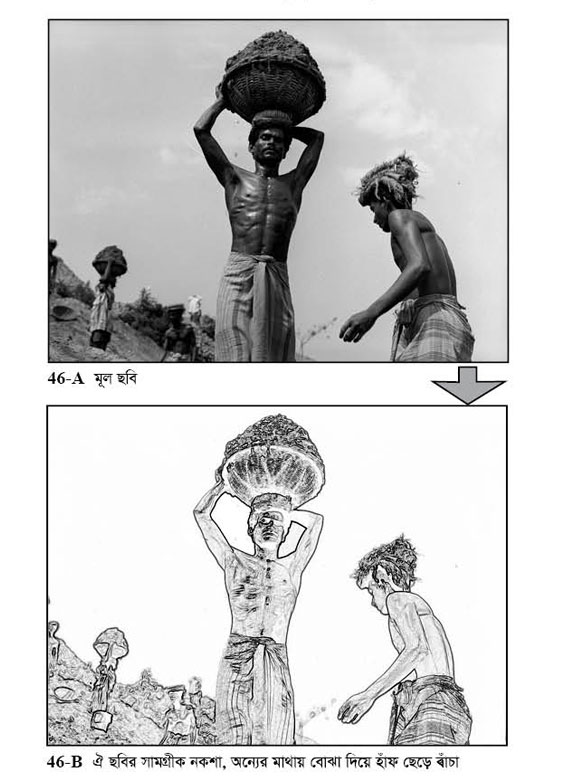

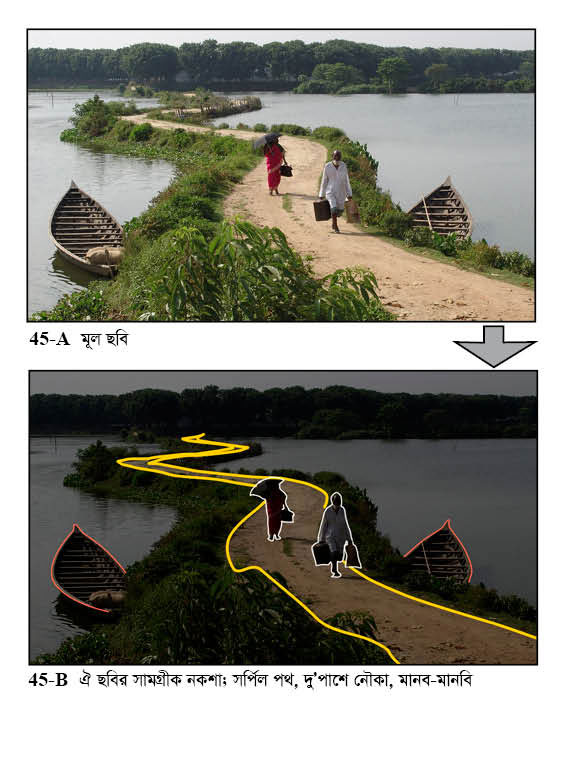

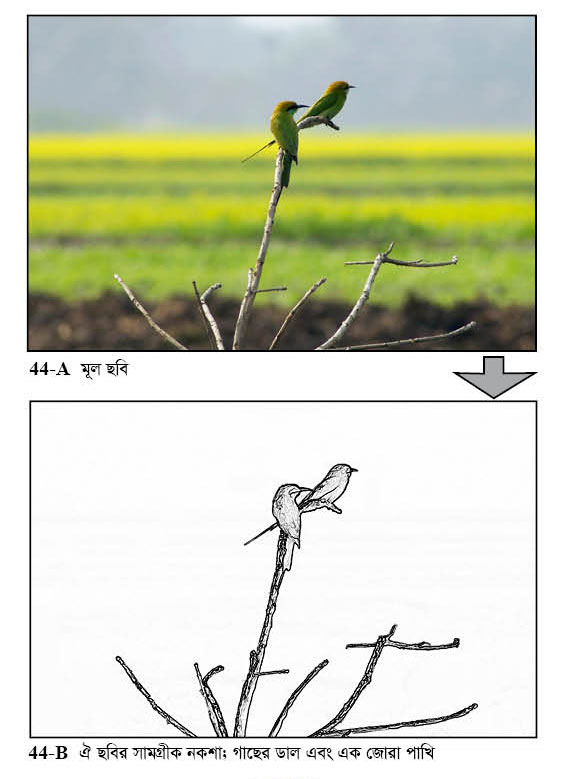

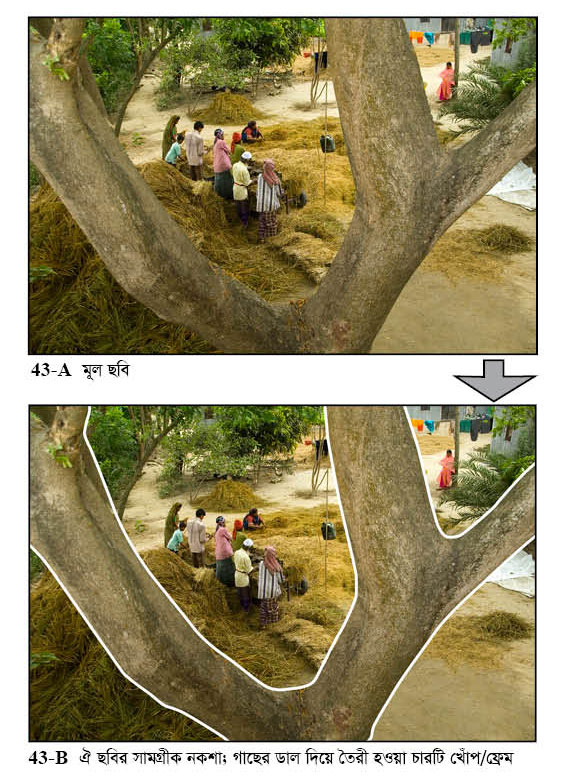

৯) ছবির সামগ্রিক নকশা

ছবির মূল বিষয়বস্তুর শেপ দিয়ে, কিংবা মূল বিষয়বস্তুর সাথে অন্যান্য এলিমেন্ট মিলে পুরো ছবি জুরে একটি সামগ্রিক শেপ বা জ্যামিতিক নকশা তৈরি হতে পারে । ভালো করে খেয়াল করলে এই নকশাটি বোঝা যায় । এই সামগ্রিক নকশা ছবির ভিজুয়াল আকর্ষণ তৈরি করতে অন্যতম

ভূমিকা পালন করে। ছবির এই সার্বিক নকশাকে পেইন্টিং’র পূর্বে স্কেচের সাথে তুলনা করতে পারি। এই স্কেচ যত সুন্দর হয়, তার ওপর নির্ভর করে আসল ছবিটিও সুন্দর হয়ে থাকে। একজন ফটোগ্রাফার ছবি তোলার আগ মুহূর্তে কম্পোজ করার সময় যদি স্কেচ বুঝে ফ্রেম সাজাতে পারেন, তাহলে ঐ ছবি দৃষ্টিনন্দন না হয়ে পারে না।

ছবির সামগ্রিক নকশা মানে কি কম্পোজিশন? না, কম্পোজিশন কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় । বরং সামগ্রিক নকশা বিবেচনা করা কম্পোজিশনেরই একটি অংশ।

পৃষ্ঠা ০৪ থেকে নমুনা ছবিগুলোর মাধ্যমে এরই বর্ণনা দিতে যাচ্ছি । এখানে বামের ছবি (A) হল মূল ছবি। পরের একটি/দুটি (B/C) ছবি বা নকশা দিয়ে ছবির সামগ্রিক নকশা বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

নমুনাগুলো অনুধাবন করে একজন শিক্ষার্থী ফটোগ্রাফার ছবি তোলার আগ মুহূর্তে তার ছবির ফ্রেমের মধ্যে এভাবে একটি নকশা/ডিজাইন খুঁজে নেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন। গ্রাফিক ডিজাইনার এবং যারা ছবি আঁকেন, তাদের জন্যও এই নমুনাগুলো উপকার দেবে বলে আমি আশা করি।

ছবিতে অভিষ্ট নকশা কিংবা সামগ্রীক নকশা কীভাবে পাবেন।

১) ভাবুন ছবি তুলছেন না, ছবি আঁকছেন। মনের ক্যানভাসে ছবি আঁকার অভ্যাস করুন, তবে আপনার সামনের সাবজেক্টসহ এলিমেন্টগুলো নিয়ে।

২) পয়েন্ট অফ ভিউ পরিবর্তন করে দেখুন। অর্থাৎ নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে এক্সপেরিমেন্ট করুন। পাশে সরে যান, পেছনে যান, ওপরে উঠুন, নিচে নামুন। অভিজ্ঞতা অর্জন হয়ে গেলে কোন পয়েন্টে গেলে কী হতে পারে আগেই ধারণা করতে পারবেন।

৩) ছবির এলিমেন্টগুলো যদি আপনার আয়ত্নের ভেতর থাকে, তবে সেগুলোকে আপনার কল্পনার স্কেচের মতো করে সাজাতে পারেন।

৪) লেন্সের অ্যাঙ্গেল অফ ভিউ সামগ্রীক নকশাকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। দৃশ্য/বিষয়বস্তু দেখার সময় তা ওয়াইড, নরমাল কিংবা টেলি লেন্স দিয়ে দেখে পরীক্ষা করুন। অভিজ্ঞতা অর্জন হয়ে গেলে কোন অ্যাঙ্গেল অফ ভিউ-এ (ওয়াইড/ নরমাল/ টেলি) সার্বিক গঠনে কী পরিবর্তন হতে পারে আগেই বুঝতে পারবেন ।

৫) এলিমেন্ট যোগ হওয়া কিংবা বিয়োগ হওয়ার জন্য সময় দিন । বিষয়বস্তুতে কখন কোন পরিবর্তন হয়, তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে নজরে রাখুন; সময়মতো শাটার চাপার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

৬) কম্পোজিশন পরিবর্তন করে একাধিক ছবি তুলুন, পরে বাছাই করুন।

৭) পোস্ট প্রসেসিং’র সময় কোনো কোনো ছবি ক্রোপ করার প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজনে ডজ-বার্ন, অংশ বিশেষে কালার স্যাচুরেট কিংবা ডিস্যাচুরেট করতে হবে।

৮) যা-ই করুন, কম্পোজিশনের সাধারণ বিষয়গুলো আপনাকে আগে থেকে জানতেই হবে।

ছবিসমূহ: রফিকুল ইসলাম, শুকুর মিয়া, সাইফুল হক, হিমেল নবী, সৈয়দ আব্বাস

Author: Rafiqul Islam